お知らせ

大阪本社・加工場

2025.04.25

【質問箱にお答え④】ご戒名を彫るための石板「霊標(墓誌)」って?設置する理由などをご紹介

こんにちは!大阪石材です。

先日、HP内に設置いたしました「お墓のなんでも質問箱」。

質問を投函して下さった方々ありがとうございます。

ご質問は⇩からお願いいたします!

普段は「○○市の永代供養を紹介してほしい」「なぜお墓に彫っている建立者の文字って赤いの?」などのご質問をいただくことが多いのですが、最近固まったお悩みが増えてきました。

それが「霊標(墓誌)」についてです。

よくお墓参りをされる方ではなくても見たことがあるのではないでしょうか?

亡くなられた方のご戒名・ご法名を彫刻する為の石板として使用するのですが、

霊標(墓誌)って必ずしも必要?

お墓に直接彫るのはダメなの?

といったご質問をいただくので、今回は「霊標(墓誌)」を設置する理由や、新たに据えることになった事例などをご紹介できればと思います。

霊標(墓誌)とは?

霊標(墓誌)とは上でも書いている通り「ご戒名・ご法名」を彫刻するための石板のことを言います。

一般的には片面に8名ずつ(計16名)を彫刻することができる仕様となっております。

霊標(墓誌)を設置する理由って?新しく設置した事例をご紹介

霊標(墓誌)は、必ずしも必要な訳ではないのですが

1、綽石(軸石)にご戒名が入りきらなくなった

2、お性根抜き(抜魂式)をしなくてもいいように

といった場合に新しく設置する場合がございます。

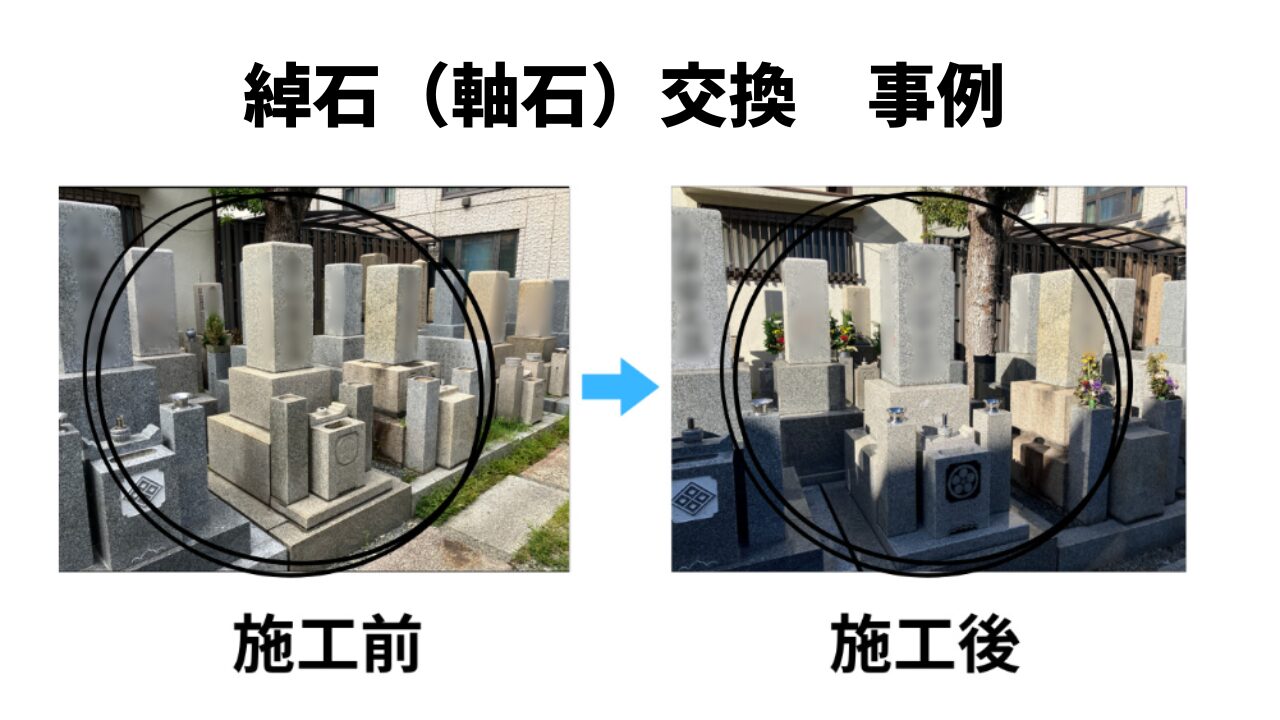

1、綽石(軸石)にご戒名が入りきらなくなった場合

昔からお墓を守られている場合ですと、綽石(軸石)がご戒名でいっぱいになっていることがございます。

その場合、新たにご戒名を彫刻する場所として霊標(墓誌)を設置することがございます。

もしくは、綽石(軸石)を同じ石種で交換し彫刻スペースを作ることも可能です。

2、お性根抜き(抜魂式)をしなくてもいいように

2つ目にお性根抜き(抜魂式)をしなくてもいいようにというのがあります。

基本的に、お墓に施工する場合は一度魂を抜かなければいけないので、お性根抜きして魂を入れて・・・という段取りが必要になります。

それだと戒名彫刻の度にお寺さんを呼ばないといけないので、お墓本体とは別にご戒名を彫刻するスペースとして霊標(墓誌)を設置される方も多いです。

最後に

今回は、質問箱より「霊標(墓誌)」についてご紹介しました!

「周りが据えているから、うちも置いた方がいいのかな」と不安に思われる方もたくさんいらっしゃるのですが、霊標(墓誌)の意味を知っていただいたうえでご検討いただければと思います。

また大阪石材本社にある「展示場」には、霊標の現品も展示しておりますのでよければ足を運んでみてください。

お気軽にお問い合わせください

0120-1114-90

9:00〜17:45(土日祝も営業しています)

大阪石材工業株式会社

〒578-0921 大阪府東大阪市水走3-8-43